requestId:68a601529dfa30.04899188.

中國網/中國發展門戶網訊 地球科學是以地球各圈層相互作用及其資源與環境效應為研究對象,從數學、物理學、化學、地質學、地理學、氣象學、生物學角度研究地球的科學,具有顯著的學科交叉特征。地球科學既在時間維度下研究地球及行星演化過程,又在空間尺度下研究從深空到深海、深地的大尺度地球空間的變化機理。地球科學是一門與人類生存發展息息相關、事關人類命運共同體的基礎科學,諸如地球物種數量、物種大爆發和大滅絕原因、深空探測障礙、宇宙構成、深層生物圈、全球氣候變化、地磁原理、災害預測、人類在地球上的終極命運等問題被列為當下人類需要直接面對的問題。地球科學又是一門與國家和社會需求緊密結合、具有應用特征的科學。201場地佈置5 年聯合國通過了《改變我們的世界:2030 年可持續發展議程》,在探討可持續發展的 17 個重要議題中,有 10 個與地球科學相關 。我國當前面臨的水土資源短缺、環境污染加劇、生態系統退化、自然災害頻發等一系列資源環境問題,以及需要穩步推進的糧食安全、鄉村振興、生態文明建設、國土空間規劃、綠色發展、碳達峰與碳中和、海洋開發與保護等展覽策劃發展戰略布局,都需要地球科學提供扎實的科學基礎和切實可行的解決方案。

地球科學經歷了古代地球科學知識的萌芽與積累階段(17 世紀以前)、主要學科的創立與初步發展階段(17—19 世紀)、地球科學革命與全面發展階段(20 世紀至今)。20 世紀后期,隨著同位素測年、電子顯微鏡、超深鉆探、對地觀測、空間定位、大數據、云計算等科學技術的進步,傳統的地球科學(如地質學、地球物理學、地理學、氣象學等)相繼發生了一系列理論和研究方法上的革命,新興學科也不斷涌現。隨著資源和環境危機的出現,科學家普遍認識到必須把地球作為一個多圈層相互作用的統一系統來進行研究,地球科學研奇藝果影像究逐漸走向綜合性、系統性 。國際上相繼推出了一系列地球科學研究聯合計劃,如 1980 年“世界氣候研究計劃”(WCRP)、1986 年“國際地圈生物圈計劃”(IGBP)、199FRP1 年“國際生物多樣性計劃”(玖陽視覺DIVERSITAS)、2012 年“未來地球計劃”(Future Earth)等。

當今世界正經歷百年未有之大變局,新一輪科技革命和產業革命加快演進,我國也正處于實現中華民族偉大復興的關鍵時期,正朝著社會主義現代化強國的目標邁進。科學發展的趨勢和國家社會經濟發展的需求是地球科學的發展動力。面向國家重大需求和經濟主戰場,我國的地球科學正在進入一個建立新知識體系的重大轉折時期。面對學科發展新的挑戰,國家自然科學基全息投影金委員會地球科學部明確提出,地球宜居性的科學內涵和規律是 21 世紀地球科學發展方向與前沿;并提出了以宜居地球的過去、現在與未來(以下簡稱“宜居地球”)為頂層設計,以深地、深海、深空和地球系統(以下簡稱“三深一系統”)為對象的地球科學發展戰略。地球宜居性如何演化,人類如何應對,人與自然雙重作用對地球宜居性的影響將成為今后我國地球科學領域的重點研究方向。這需要地球科學領域的各個學科打破學科壁壘,探究學科研究理論和范式的綜合性,推動學科研究交叉觀和系統觀的形成。

隨著人類社會的發展,地球科學與其他學科的交叉融合特征日趨突出,科學家個人探索模式已經越來越難以適應越來越復雜的地球科學問題,現有的地球科學研究相關儀器、設施和平臺在隨著科學的發展不斷向綜合化、智能化、規模化方向發展。因此,未來地球科學發展過程中,大科學計劃和大科學工程的實施,將可能成為引領地球科學發展策展的主要力量。我們要更好地貫徹落實黨中央對科技發展提出的“四個面向”要求,加快實現高水平科技自立自強,必須實施一系列重大科學計劃和重大科學工程,才能在新的發展階段開創地球科學新格局。

國際地球科學發展趨勢

地球系統科學研究正逐漸成為熱點。地球科學的研究對象是一個巨大的復雜系統,應從系統觀念出發,提煉關鍵核心問題,部署和開展研究。從國際地球科學發展趨勢來看VR虛擬實境,主要國家和地區已經明確部署了地球系統科學的未來研究方向,從系統的角度研究地球系統科學正逐漸成為熱點。美國。美國國家航空航天局(NASA)早在 1995 年就首次提出考慮天地相互作用的地球系統科學概念;截至目前,美國多個機構發布報告確定地球系統科學發展方向與路線。2020 年,美國國家研究理事會(NRC)在《美國國家科學基金會地球科學十年愿景(2020—2030 年):時域地球》報告中確定了未來 10 年內地球科學領域有可能取得大圖輸出重大進展的 12 個關鍵科學問題,旨在明晰地球內部運動的動力機制,探索地球誕生以來的演化過程,明確關鍵地球化學元素的分布與循環機理,闡明生物與地球之間的互相影響機制等,更好地認識和理解地球系統變化對人類活動的影響。2020 年,美國白展場設計宮科技政策辦公室(OSTP)發布《地球系沈浸式體驗統可預測性研發戰略框架和路線圖》報告,提出美國地球系統研究戰略框架,旨在深入理解地球系統的可預測性。歐盟。“歐洲地平線”計劃關注地球系統與人類活動間的相互關系。未來 7 年,“歐洲地平線”計劃在地球科學領域主要關注災害風險管理與社會韌性、氣候變化的知識積累、清潔能源與地球科學的服務計劃 。“綜合大洋鉆探計劃”(IODP)的“2050 年科學框架”關注地球演化歷史和地球系統的反饋過程,在 IODP《2050 年科學框架:科學大洋鉆探探索地球》報告中,從地球演化歷史、地球系統中各圈層的互作與反饋、地球系統中能量與物質循環等方面出發,提出了 7 個戰略目標。

氣候變化是全球高度關注的重大議題。世界氣候研究計劃聯合科學委員會于 2019 年提出了世界氣候研究計劃未來 10 年的科學目標,即基本理解氣候系統、預測氣候系統的近期演變和長期響應、搭建氣候科學研究與AR擴增實境社會之間的橋梁。歐盟的《邁向 2050 年的氣候中和》展望了歐盟氣候變化 2050 年長期戰略愿景,通過大量的研究和創新,以降低先進的低碳能源記者會載體和技術成本,使零碳解決方案具有經濟可行性,催生新的解決方案。因此,歐盟將在“歐洲地平線”(2021—2027 年)1 000 億歐元的總預算中,安排 350 億歐元投入到與氣候相關目標方面的研究,開發具有成本效益的創新型解決方案。日本首相岸田文雄在 2021 年上任后全力推進“氣候變化問題”,并將其作為日本經濟增長戰略中的核心部分。

空間科學是國際航天強國提前部署的核心領域。2018 年 NASA 發布報告闡述了五大戰略目標,以及在近地軌道空間、月球軌道和月表、火星及以遠的任務部署情況。2020 年,NASA 發布“阿爾忒彌斯”(Artemis)月球探索計劃的正式規劃報告,計劃在 2023 年完成載人飛行,2024 年登上月球,2028 年建立月球基地。美國與澳大利亞、加拿大、日本、盧森堡、意大利、阿聯酋和英國等 7 國正式簽署《阿爾忒彌斯協定》,將聯合探索月球。

極地科學研究是相關國家持續聚焦的關鍵領域。歐美十分關注極地科學研究。歐盟支持了 11 類與極地科學研究相關的計劃項目,以促進對北極的認知并將這些認知運用于解決實際問題、實現資源的可持續利用、提升歐盟參展在極地區域的參與度等。美國國家科啟動儀式學基金會(NSF)將北極研究列為其未來長期發展需要關注的十大領域之一,聚焦并揭示北極地區與全球變化間的關系及其對人類生存的影響。

國際地球科學發展趨勢對我國的啟示。未來地球科學發展的規劃更趨向于宏觀,在探索知識前沿中注重地球科學對于人類發展的服務功能;關注氣候變化,通過基礎研究,明確地球系統各部分與氣候之間的協同關系,為未來政策制定奠定科學基礎;關注地球系統的運行規律、地球系統中各圈層之間的相互作用機理及其對能源資源、金屬礦產與包括自然災害在內的環境等控制作用;進一步加強對南、北極等受全球氣候變化影響較大區模型域的科學研究的支持力度;注重儀器設備在地球科學研究中的關鍵基礎作用,推動理、工、人文科學深度交叉融合,這一趨勢也將反應在未來相關地學人才的培養上。

我國地球科學發展現狀與科技資助情況

國際地位模型不斷提升,影響力有待提高

近年來,我國地球科學在國際上地位不斷上升。截至 2019 年 11 月,基本科學指標數據庫(ESI)數據顯示,我國地球科學領域 2019 年 1—8 月發表論文 9.7 萬篇,僅次于美國的 13.7 萬篇;但被引頻次為 110.7 場地佈置萬次,遠落后于美國的 267.7 萬次,位居世界第二;篇均被引 11.4 次,僅居全球第 64 位,而發表論文數量前 10 名的其他國家(美國、英國、德國、法國、澳大利亞、加拿大、意大利、日本和瑞士)的篇均被引都超過 15 次。篇均被引次數低,一方面是由于發表論文總量較大的原因,另一方面也反映了我國地球科學相關論文質量的不足,論文影響力相應較低。

資助力度逐漸加強,資助方向更具系統性

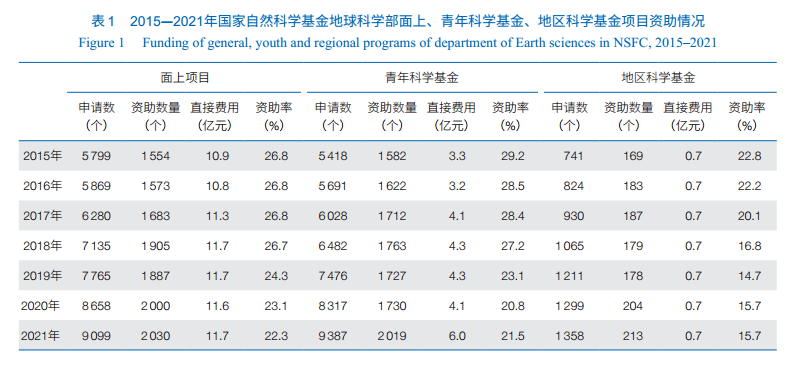

我國國家自然科學基金委員會(簡稱“自然科學基金委”)數據顯示,2015—2021 年地球科學部的項目資助數量(面上項目、青年科學基金項目和地區科學基金項目)從 3 305 項漲至 4 262 項,資助直接經費總額從 14.9 億元上漲至 18.45 億元。由于申請項目數量不斷增加,總體資助率從 27.6% 降至舞臺背板 21.5%。從表 1 可以看到:全息投影2015—2020 年,自然科學基金委地球科學部的項目資助率出現了顯著下降,主要原因是項目申請數量上漲了 52.8%;2021 年總體資助率與 2020 年持平,主要得益于青年科學基金資助率的止跌反升。在 2015—2020 年總資助經費上漲 10.1% 的情況下,項目資助數量上漲了 19.0%;而 2021 年面上項目資助經費和資助數量基本不變,青年科學基金項目資助經費和數量分別增長了 46.3% 和 16.7%。2021 年青年科學基金項目資助金額的大幅增長顯示出自然科學基金委已開始重視地球科學領域青年科研人員的培養。

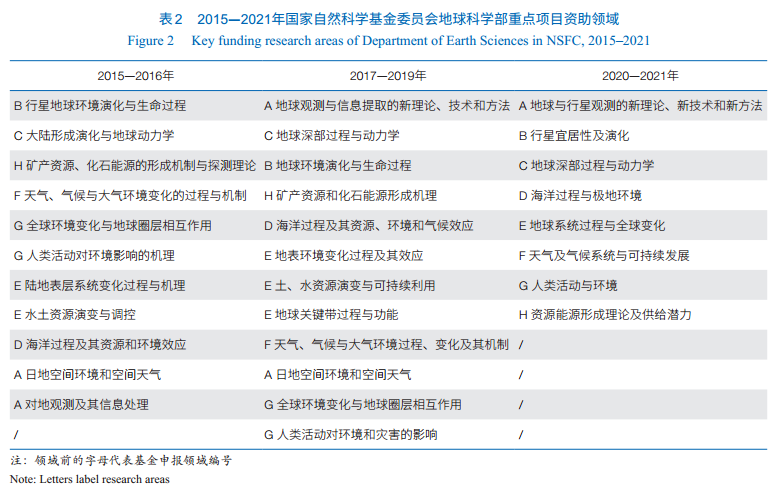

自然科學基金委的定位是“支持基礎研究和應用基礎研究”,但在增加對基礎研究資助的同時,也在一些重大關鍵領域結合學科需求,布局了一系列重大宏觀研究資助方向。2015 年以來,自然科學基金委地球科學部先后 2 次對重點項目資助領域進行優化調整,重點資助領域進一步精煉,資助領域聚焦一些重大的宏觀問題(如人類生存和可持續發展等),更具系統性,更鼓勵交叉融合,同時也開始體現出技術方法的重要性(表 2)。

面向國家戰略需求,大力支持重點領域研究

科學技術部在地球科學重點領域給予大力支持。① 2016 年起,科學技術部設立了國家重點研發計劃“全球變化及應對”重點專項。該專項目標是在全球變化領域若干關鍵科學問題上取得一批原創性成果,增強多學科交叉研究能力,提升我國全球變化研究的競爭力和國際地位,為維護國家權益、實現可持續發展提供科學支撐。重點關注:全球變化關鍵過程、機制和趨勢的精確刻畫和模擬,全球變化影響、風險、減緩和適應、數據產品及大數據集成分析技術體系研發,具有自主知識產權的地球系統模式研制,國家、區域應對全球變化和實現可持續發展的途徑。②科學技術部實施了國家重點研發計劃“地球觀測與導航”重點專項。該專項面向國家經濟轉型升級與生態文明建設、“一帶一路”建設實施與新型城鎮化發展、地球科學研究等重大需求,應對國際多變地緣情勢與國家安全、全球變化與區域響應等嚴峻挑戰,瞄準地球觀測與導航技術國際發展前沿,以顯著提升地球觀測與導航綜合信息應用水平與技術支撐能力為總體目標,以重點突破信息精準獲取、高效應用等關鍵技術和復雜系統集成共性技術為研究主線,攻克了一系列關鍵技術,取得一批重大前沿技術成果與發明專利及標準,為構建綜合精準、自主可控的地球觀測與導航系人形立牌統提供新一代技術支持,提升我國空天領域技術創新國際競爭力、服務國家經濟社會發展與全球戰略實施支撐能力。③科學技術部還在國家重點研發計劃“變革性技術關鍵科學問題”重點專項中,對地球科學領域的相關研究開展資啟動儀式助,包括地震、固體礦產成礦理論、地質流體、頁巖油氣及油頁巖勘探開發智能鉆井等。

此外,中國科學家提出并主導了“深時數字地球”(Deep-time Digital Earth Program)國際大科學計劃。該計劃將圍繞地球演化這一科學命題,運用人工智能、大數據、超級計算等現代技術,整合過去數十億年地球時空大數據,構建地球科學全領域知識圖譜,建立全球共享的處理分析平臺,研究生命演化、地理演化、氣候演化與物質演化相關重大科學問題 。

地球科學領域的學科布局不斷優化

在新一輪科技革命蓬勃興起的背景下,各學科間的交叉融合更加緊密。為適應這一形勢,自然科學基金委積極開展各項改革工作,提出了“明確資助導向”“完善評審機制”“優化學科布局”三大改革任務。在學科布局上,地球科學部分別對地質學、地理學、地球物理學和空間物理學、地球化學、海洋與極地科學、大氣科學、環境地球科學等學科進行了申請代碼改革,增強了學科包容性,推動了學科間深度交叉融合,突出了交叉學科領域和未來重點發展方向,為提升我國地球科學研究水平,服務國家中長期發展戰略規劃提供有力支撐。

地球科學領域科技資助的突出問題

項目競爭性增強,青年人才競爭壓力大。自然科學基金委地球科學部項目申請數量逐年上升,資助數量增幅遠遠低于申請數量,面上項目和青年科學基金項目的競爭性增加。值得注意的是,青年科學基金項目的資助率、資助數量及其增幅等指標低于面上項目——青年地球科學工作者剛進入科研生涯就面臨著巨大的競爭壓力,這對于我國地球科學后備力量的培養是非常不利的。青年科學基金的資助率應適當高于面上項目,以充分發揮青年科學基金為青年科研人員提供“第一桶金”的作用⑩,讓青年科研工作者能夠以基金資助開始科研生涯。欣喜的是,2021 年自然科學基金委對青年科學基金項目資助力度顯著加強,在一定程度上緩解了青年地球科學工作者競爭壓力大的局面。

基礎研究與工程研究之間存在脫節問題。以往的“863 計劃”“973 計劃”及當前實施的國家重點研發計劃中,均存在基礎研究與應用研究及試驗發展脫節的情況。從事基礎研究的科學家與從事應用和工程研究的科學家之間存在溝通難的問題,進而導致基礎與應用和工程研究互不了解,從基礎研究、技術研發再到成果轉化之間的研究鏈條不連續,這不利于我國地球科學的發展。

我國地球科學發展建議

重視地球多圈層相互作用與資源環境效應研究

人類對地球內部和地外行星的探索出于對未知的渴望和人類文明可持續發展的需求。過去 20 年,地球科學的一個重要進展是,認識到深部地球動力學過程與地表-近地表地質過程之間緊密聯系和相互作用。地球不同圈層間物質與能量交換的地球動力學過程,引起了地形地貌、氣候環境的變化,引發了地震、海嘯、滑坡等自然災害,控制了能源、礦產、地熱等自然資源的分布。因此,揭示地球多圈層相互作用機制,是理解成山、成盆、成巖、成礦和成災等過程的重要環節,也是查明全球氣候、環境、碳循環、水循環和生物多樣性等的重要途徑。

強調系統研究地球多圈層相互作用及其資源環境效應,突出地球深地、深海和深空,以及與人類生活環境密切相關的表層系統及日地空間研究,從而揭示地球與生命健康的本質。從地球多圈層相互作用的角度,開展天文旋回周期、重大地質-氣候突變事件和地球環境-生命協同演化研究,明確特殊地史時期的環境變遷、生物繁盛和能量儲集的內在機制,揭示天體引力所致的地球軌道周期和地球內部動力所致的構造活動周期對盆地形成演化與礦產形成與展布的控制作用,為全面評價地球多圈層相互作用與資源環境效應提供新視角和理論基礎。

開展有組織的地球科學重大科學研究

隨著地球科學的復雜化和深度化,僅僅依靠個人自活動佈置由探索就能開展研究的范圍逐步縮小。近幾經典大圖十年來,地球科學已經出現大量需要建制化、團隊型研究才能進行探索的領域;但是,我國缺乏有效組織的研究隊伍,導致眾多國家和社會重大需求難以得到及時響應。

我國有能力實施地球科學重大科學研究。一方面,我國在地球科學領域已經培養了高水平的研究隊伍。另一方面,隨著我國工業先進制造水平的不斷提升,為我國實施大型的地球科學研究提供了堅實的技術保障,有能力完成較高難度的科學工程。此外,全包裝盒球新一輪科技革命和產業變革加速演進,各學科領域深度交叉融合,基礎研究從科學家好奇心驅動的自由探索式的研究模式,逐步展現出對國家戰略需求和產業技術發展的帶動作用,從而演化出“有組織的基礎研究”這一新模式[21]。近年來,國家科技投入尤其是基礎研究投入不斷增加,單純向自由探索領域投入的邊際產出開始下降;因此,應當集中部分資金投入到一些重大科學研究,開展“有組織的基礎研究”。

地球科學領域重大科學研究的部署要兼顧長遠布局和緊迫需求。重大科學研究應當關注無法通過個人自由探索解決的問題,在現有體制機制下、依托現有的科技計劃,優化組織體系開展專門研究。有組織的地球科學重大科學研究應該具有以下特征之一:①需求急迫型,即當前國家面臨一些急需解決的戰略性問題,但由于我國地球科學發展水平不足,而急需集品牌活動中力量進行攻關的難點。這些問題可能是在其他國家已經解決了的,但是由于科技封鎖等原因,這部分知識還沒有被我國所掌握,如深海資源勘探利用問題、急缺金屬礦產與油氣資源問題。②影響深遠型,即影響國家或者人類長遠發展的戰略問題,雖然短期內是否投入研究影響不大,但是長期來看,有可能對國家和人類發展產生重大影響。影響國家發展的問題我們不能忽略。例如,超深層資源開發利用問題、生態碳匯問題等。同時,影響人類發展的問題我們也不能缺席。例如,深空類地行星宜居性問題。③基礎平臺型,即我國進行更高水平的地球科學研究必須建設相應的基礎設施、技術裝備和研究平臺,這是我們進行研究的基礎,決定著我國未來地球科學的發展水平,因此必須進行前瞻布局。例如,深地、深空與深海探測的相關裝備和平臺。

完善地球科學領域科技資助與評價機制

注重地球科學發展規律與我國發展實際相結合,完善出題機制。地球科學研究往往對于硬件設施尤其是大型探測觀測裝置或平臺的要求較高,要堅持“四個面向”原則,圍繞世界科技前沿和國家重大戰略需求,提升地球科學領域關鍵核心技術、前沿引領技術、現代工程技術供給能力,補齊地球科學領域原始創新能力與核心競爭力等方面的短板,推動個人自由探索和重大科學計劃、科學工程的融通發展。要在關鍵領域、“卡脖子”需求方面找準戰略問題,充分發揮科學家對可行性活動佈置、研發方向、路線選擇的導向作用,讓戰略科學家真正在科學問題判斷上起決定性作用。同時,注重國內科技力量與國際科技力量結合,積極開展國際合作。

依據地球科學領域科技計劃和工程的任務目標,完善責任機制。地球科學領域的重大科技計劃和工程攤位設計實施過程中,需要根據不同任務和目標,確定不同的責任主體。例廣告設計如:相關主管攤位設計部委可牽頭負責組織地球科學工程,掌握和利用計劃實施的成果,承擔實施效果的責任;科研機構或者領軍科學家可牽頭負責和組織地球科學重大研究計劃,將分散的科研力量以計劃項目的方式集中起來。

充分考慮地球科學的學科特點,完善考評機制。相關政府部門是地球科學領 TC:08designfollow